第2回 多文化共生MIRAI会議in信州に参加しました

- 川西ケンジ

- 2025年11月24日

- 読了時間: 4分

令和7年(2025年)11月22日(土)午後1時から、伊那市 all-la(アルラ)にて「第2回 多文化共生 MIRAI 会議 in 信州」が開催され、多文化共生に関心を持つ自治体関係者や市民らが参加した。

■ 第1部:実践者による発表と“名ばかり”のパネルディスカッション

第1部では「実践から学ぶ多文化共生」をテーマに4名が登壇し、発表とパネルディスカッションが行われた。しかし、今回も議論が交わされる場とはならず、実質的には各登壇者の発表が中心の内容となった。

本来、パネルディスカッションとは複数の専門家が異なる視点から意見をぶつけ合い、聴衆も質疑応答で参加できる討論形式を指す。しかし、今回はその形式が形骸化し、ディスカッションはほとんど行われなかった。

■ 印象に残った登壇者の発表

● サン工業株式会社・酒井信幸氏

酒井氏は、人手不足の背景として日本人が敬遠しがちな「トリプルK(キツイ・汚い・危険)」を挙げ、外国人労働者への依存が不可避になっている現状を率直に語った。かつて同社で働いた経験を持つ筆者も、当時を思い出し強く共感した。

● イェリマ自由理氏 & イェリマ モーリス氏

JICA海外協力隊の帰国隊員で助産師の自由理氏と、ベナン出身で伊那市消防団員のモーリス氏による発表は、多文化ルーツを持つ家族の姿を通して、多文化共生の一つのモデルを示す内容だった。互いの人生がつながるラブストーリーは聴衆の関心を集め、YouTube「1日見てもいいですか」でも取り上げられるなど注目度の高い体験談であった。

● 原レティシャ氏(飯田市外国籍児童共生支援員)

原氏の発表は、本人の日本語運用能力の問題ではなく、通訳が配置されていなかった主催側の準備不足により、内容の理解が難しかった。言葉の壁にある人の声を直接聞くことは貴重だが、より多くの参加者が理解できる環境づくりが必要であり、惜しまれる点であった。

■ 第1部の総括:意見が交わらない“パネルディスカッション”

結果として第1部は、形式上はパネルディスカッションであったものの、多文化共生に関する多様な視点が交差する議論は起きず、構造的な課題が残る形となった。

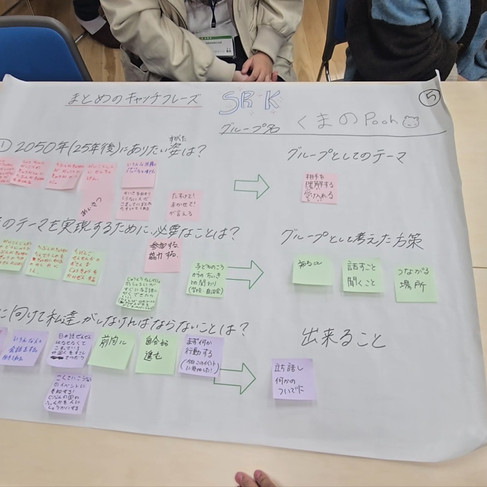

■ 第2部:2050年の信州を考えるワークショップ

第2部では「未来の信州を考える 〜2050年を想定して〜」をテーマにワークショップが行われた。各グループから異なる視点の意見が多く出され、参加者同士が積極的に対話するなど、非常に内容の濃い取り組みとなった。

全体として、参加者からの学びも多く、多文化共生を考えるうえで有意義な機会となった。

■ イベントの目的と到達度

イベントのテーマは「共生社会のヒントを、知って・感じて・考える1日に!」であった。結果として、本来あるべき議論の深まりには課題が残ったものの、学びや交流の機会としては一定の成果が得られたと言える。

■ チラシに記載された「多文化共生の定義」への違和感

当日のチラシには、多文化共生の正式な定義であるかのように、総務省の研究会報告書の文が引用されていた。

【多文化共生とは?】「国籍や民族などの異なる人々が互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていくこと。」 (総務省:多文化共生の推進に関する研究会報告書より)

しかし実際には、この言葉には「正式な定義」は存在しない。この文は、2005年に総務省が研究会の議論を進めるために設定した**“仮の定義”**にすぎず、あくまで暫定的な概念である。

それにもかかわらず、この仮定義は20年間ほぼ見直されることなく、多文化共生を語る際の“前提”として扱われ続けている。

■ 「赤信号みんなで渡れば怖くない」──仮定義が定着する背景

仮定義が定着する背景として、集団心理の影響がある。お笑いコンビ「ツービート」の有名なフレーズ「赤信号みんなで渡れば怖くない」は、その典型例である。

心理学的には、人は「自分が集団の一員だ」と感じた瞬間、本来の判断とは異なる行動をとることがある。そのため、本来は暫定的な概念である言葉が、「みんながそう言うから」という理由で疑問なく受け入れられてしまうこともある。

多文化共生の定義が20年間固定化されてきた背景には、このような心理的構造も関係している。

■ 20年変わらない仮定義で、未来の共生社会を描けるのか

多文化共生という言葉に仮定義が与えられたのは2005年。しかし、社会が大きく変化した現在も、同じ言葉が同じ意味のまま使われ続けている。

仮定義のままの「多文化共生」で、正式な「多文化共生社会」を目指せるのか?この疑問は、筆者の中で消えることはない。

■ 結び:本物の多文化共生社会を目指して

これからも、現実的で実現可能な「本物」の多文化共生社会の実現に向けて取り組みを続けていきたい。

コメント